“我眼中的祖国,是脚下的这条路,是眼前的这座界碑,是青春岁月选择的奋斗年华。”在中朝边境,身为第一代移民管理警察的吉林边检总站通化边境管理支队麻线边境派出所副所长王铁映用这样的诗句倾诉心声。

入警12年,他忠诚使命,护一方安稳;关心群众,解百姓烦忧;主动作为,促乡村振兴。戍守边疆,王铁映用保民安、解民忧、助民富的踏实行动书写着属于国门卫士的动人华章。

清晨,迎着煦暖的阳光,王铁映如往常一样,在入村走访中开启了一天的工作。

走进麻线乡下活龙村居民李淑兰家,王铁映感觉室内温度不高,细问之下,得知是火炕出了问题,就赶紧联系人帮忙重新盘炕。

年过七旬的李淑兰命运多舛。几年前,丈夫突患疾病危在旦夕,唯一的女儿急火攻心,竟也一病不起。两位至亲相继离世让李淑兰悲痛欲绝。彼时,刚调到下活龙村的王铁映通过走访得知了她的情况,从此将老人当做亲人般嘘寒问暖。

“他每天都惦记着我,给我打电话。我们认识4年了,他就像我自己的孩子,时刻关心我。”李淑兰的连声夸赞让王铁映有些不好意思,略显局促的样子仿佛又让人看到了那个刚刚入警时的毛头小伙。

时间回到2011年,刚满22岁的王铁映大学毕业后,循着心底的从军梦,通过重重考核进入了公安边防部队。完成入警新训后,王铁映被分配到原麻线边防派出所,正式成为一名基层民警。

对于在城市长大的王铁映来说,边境线上的小山村,错落的民房与崎岖的山路,怎么看都不像是能大展宏图的“好地方”,这也让他心里产生了不小的落差。“虽然跟自己想象中不太一样,但既然来了,我想还是得尽力把工作干好。”穿上制服,年轻的王警官从驻村走访开始了自己的从警之路。

腼腆,不会和村民打交道,一进村就转向……回忆起刚驻村时的情景,王铁映说自己“尴尬”又“不知所措”:“那会儿,我见到人叫不上名字,只能笑一笑,村里人看见我连家常都不唠,更别说给我提供一些边境动态信息了。”

面对困难,王铁映想不到巧办法,干脆就用上了“笨功夫”:“那时候,可能一天要走10多公里的山路,胶鞋基本上一两个月就得换一双。战友跟我开玩笑说,他们平时训练跑步的时候也没这么费鞋。”

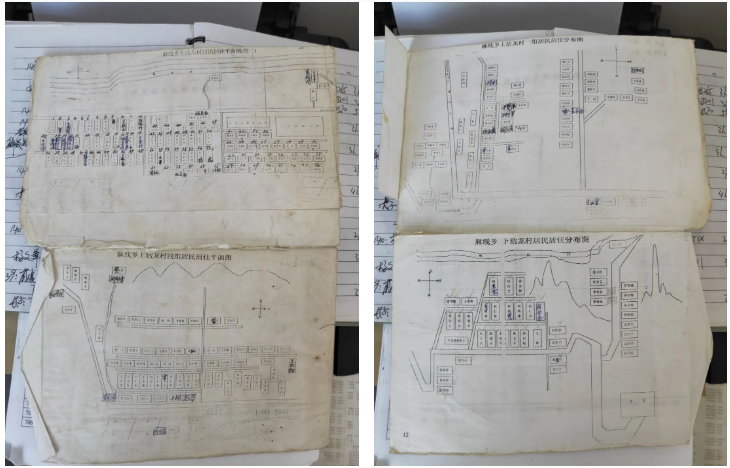

王铁映整理、手绘的上活龙村居民居住平面图

功夫不负有心人,不到一年,王铁映就实现辖区警民双向熟悉率100%,还逐步总结出了“急难险重必到、婚丧嫁娶必到、逢年过节必到;与扶危帮困结合、与维护稳定结合、与长远发展结合”的“三必到三结合”走访工作法。

事实上,王铁映在工作中,不仅是“三必到”,而是只要群众有需要,他都尽可能到:“宣传教育、人口管理、信息采集、治安防范、服务群众,这都是我们的职责所在。此外,我们还成立了助农小组、助农服务队,去帮老百姓掰苞米、收麦子,上山帮忙找牛羊,甚至连救火都做过。”

进百家门,知百家情,解百家难。十多年间,王铁映累计走访1.2万多户次、3万多人次,采集居民基础信息3万多条,成立“乡村爱心基金”,建立“弱势群体档案”,协调驻地福利院、卫生院对孤寡老人义务体检、自掏腰包为群众送医送药,个人累计捐款3万多元,帮扶8名困难居民,被乡亲们亲切地称为百姓“贴心人”、民意“百事通”。

2019年,随着党和国家机构改革深入推进,公安边防部队集体转隶国家移民管理机构,现役编制成建制划归人民警察编制。制服由“橄榄绿”变为“藏青蓝”、职务由“小民警”升为“副所长”,身份变了,但王铁映献身使命、保境安民的初心不改,一心为民、服务群众的本色不变。

在集安市麻线乡下活龙村活跃着一支由村干部、民兵、渔船民、企业主组成的“红马甲”治保队伍,他们行走在边境线上,义务承担起维护边境社会稳定的职责。马甲上印着的字母“MM”既代表着麻线乡,也象征着警民如两根麻绳般紧密团结在一起,这是王铁映亲自设计并赋予寓意的标识。

“每个村子都有责任区民警,但不能每时每刻都在村里。后来,我们实行了一村一辅警,警力有所增加,但我想如果能有更多人参与治安维护,边境地区会更加稳定。”2020年,在充分借鉴新时代“枫桥经验”的基础上,经上级批准,王铁映组建起了吉林省边境地区首支警企民协作“快速反应、全线设防”的治保志愿者队伍,构筑起治安巡逻防控、矛盾纠纷化解、法制宣传教育“三位一体”的社会化警务新格局。

“可能一开始大家觉得这是没事找事,还没有薪资报酬。我就主动去动员大家,去鼓励、激发他们。把这支队伍建设好后,有了系统的工作模式,辖区治安更好了。”从不太理解到逐渐接受再到积极参与,目前,下活龙村“红马甲”治保队伍已有15名成员,年龄多在50岁左右,且半数以上是共产党员。

据统计,自下活龙村“红马甲”治保队伍组建以来,累计开展边境踏查260多次,开展治安巡防440多次,采集各类基础信息并获取线索协助破案20多起,无偿向群众提供普法宣传、法律咨询、法律援助等服务300多场次,化解矛盾纠纷上百起,纠纷调处率、村民满意率达100%,真正实现了从“一人守”到“全村防”的转变,村民有了更多幸福感和获得感。

边境村发展转型,平安是基石、富裕是根本。近年来,集安市麻线乡下活龙村年轻劳动力纷纷外出打工,村里剩余人口多数为“空巢老人”和“留守儿童”。看着第二故乡几近沦为“空心村”,身为驻村民警的王铁映急在心头。

下活龙村地处偏远、交通不便,全村1272公顷的幅员面积,农耕土地仅有7公顷,辖区居民大多以耕种玉米和下江打渔为主要经济来源,人均年收入不足万元。

2019年,王铁映得知通化师范学院乡村振兴学院要建立“乡里农创园”旅游项目,一直为村子产业振兴发愁的他有了想法:“下活龙村风景比较好,如果能建民宿的话,会给老百姓带来稳定的收入。“

在与村“两委班子”达成共识后,王铁映主动找到通化师范学院乡村振兴学院负责人,经过多次协调争取,最终筹资300多万元资金为下活龙村13户村民建立起了25间独立主题民宿,户年均收入增长一倍多,同时,鼓励村民开办家庭私房餐馆3个,在建观光游玩项目2个。2022年,下活龙村仅民宿创收就有15万。

2021年4月,《中华人民共和国乡村振兴促进法》通过审议,王铁映意识到这将是“法律支撑乡村经济发展”的重要机遇。于是,他再次协调通化师范学院乡村振兴学院,建立起乡村振兴“法律咨询室”,免费为辖区群众提供法律咨询、解决法律纠纷、草拟各类合同。

同时,他还与村班子合作开办“小铁夜校”,定期组织“养殖大户”“致富能手”及农科专业人员到村里传授种养殖知识,号召村民们尝试种植木耳、蘑菇、枸杞、五味子等多种经济作物,年创收近30万元。

随着下活龙村经济水平稳步提升,王铁映又将目光投向乡村文化振兴。他与下活龙村第一书记共同搭建起“村部红色影院”“绿色休闲书吧”等文化娱乐场所。如今的下活龙村机会多了、生活富了、环境美了、日子甜了,以往地偏人稀的“边境小渔村”成了远近闻名的“网红打卡地”,一些外出务工青年也纷纷返乡创业。

光阴荏苒,岁月如歌。转眼间,王铁映已经在祖国的边境线上驻守了十二个年头,先后获得中宣部“第八批岗位学雷锋标兵”、全国公安机关“爱民模范”、全国移民管理机构第二届十大国门卫士提名奖、吉林省“十佳民警”等殊荣。

“作为警察,我们就是要做老百姓的贴心人,当他们看到我们穿着这身警服出现的时候,他就会感觉到安全感、亲切感、信任感。通过这么多年工作,我真的觉得群众的事没有大小之分,也没有远近之别。”从初出茅庐到独当一面,王铁映用扎实的脚步丈量青春,用坚定的信念铸就梦想。

来 源:吉林大喇叭公众号

编 辑:周沛臻

审 校:王凯基

主 编:刘柏良

监 制:王 娜